Verkehrswachstum wird oftmals als naturgegeben betrachtet. Verkehrsprognosen rechnen munter vergangene Zuwachsraten hoch und stützen so die Forderungen nach einem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Betrachtet man jedoch die Entwicklung der Motorisierungsgrade, so zeigt sich ein überraschendes Bild.

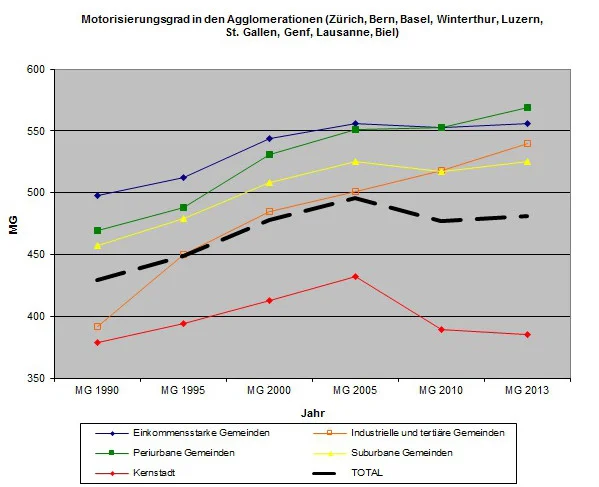

Wenn die Bevölkerung stetig wächst und die Menschen immer weitere und längere Strecken zurücklegen, müssen ihnen zwangsläufig auch immer mehr Autos zur Verfügung stehen, so die landläufige und auf den ersten Blick ja auch naheliegende Annahme. Sie ist aber so pauschal nicht ganz richtig – zum Glück. Sicherlich steigen gesamtschweizerisch betrachtet sowohl die absolute Zahl an Personenwagen wie auch der Motorisierungsgrad (Anzahl Personenwagen pro 1000 EinwohnerInnen) immer weiter an. Während in der Schweiz im Jahr 1990 auf 1000 Personen 439 Autos kamen, waren es 2013 schon 537. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Zunahme um fast 50% von knapp 3 Mio. Autos im Jahr 1990 auf 4,3 Mio. im Jahr 2013. Auch die Zahlen auf kantonaler Ebene geben wenig Anlass zur Freude: In allen Schweizer Kantonen wachsen die Motorisierungsgrade. Geht man weiter ins Detail und betrachtet die Motorisierungsgrade in den einzelnen Gemeinden, zeigen sich aber nicht wenige Gemeinden mit abnehmendem oder stagnierendem Motorisierungsgrad.

Genf – das Ende der Autostadt?

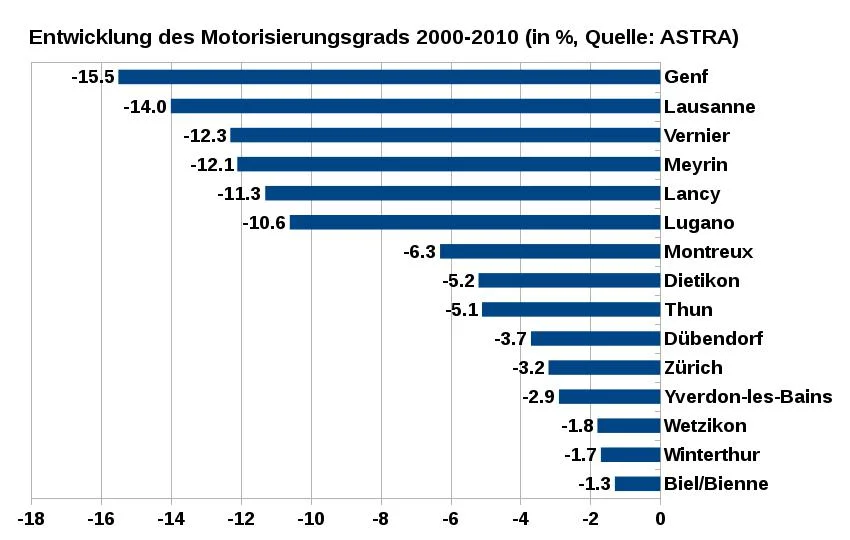

Die deutlichste Tendenz zur Abnahme der Motorisierung zeigt sich in den Kernstädten der grössten Schweizer Agglomerationen, was wohl wenig überraschend ist. In den grössten Deutschschweizer Städten ist der Motorisierungsgrad schon lange relativ niedrig und in den letzten ca. 10 Jahren oftmals noch weiter gesunken. In Zürich, Bern und Basel kamen im Jahr 2013 auf 1000 EinwohnerInnen ca. 350 Autos. Vielleicht überraschender, aber umso erfreulicher ist, dass nun auch die Westschweizer Städte diesem Trend zu folgen scheinen. Sowohl in Genf wie auch in Lausanne ist der Motorisierungsgrad in den letzten ca. 10 Jahren um etwa 70 PW pro 1000 EinwohnerInnen gesunken, womit er nun so tief liegt wie nie im gesamten betrachteten Zeitraum seit 1990. In beiden Westschweizer Grossstädten kam es nicht nur zu relativen Abnahmen, sondern dort sind auch die absoluten Zahlen der immatrikulierten Personenwagen gesunken. Mit rund 6% weniger Fahrzeugen in Lausanne und gar 11% weniger in Genf im Vergleich zum Jahr 2000 sind diese Abnahmen nicht nur symbolischer Art, sondern ziemlich massiv. Findet der Autosalon also bald in einer Stadt ohne Autos statt? Nein, so weit ist es leider (noch) nicht. Viel eher ist es so, dass sich die traditionell autophile Romandie langsam der tieferen deutschschweizerischen Motorisierung annähert. Es zeichnet sich also zumindest eine Trendwende ab. Dies wird umso deutlicher, als nicht nur die Kernstädte Lausanne und Genf abnehmende Motorisierungsgrade aufweisen, sondern auch die allermeisten suburbanen Gemeinden innerhalb dieser beiden Agglomerationen, was dann doch erstaunt.

Ein wichtiger Grund für die erfreuliche Entwicklung in der Romandie ist sicherlich der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren und Jahrzehnten, der dem deutschschweizer Standard lange Zeit hinterherhinkte. Dass Genf seine Hausaufgaben betreffend ÖV-Ausbau besonders gut gemacht hat, zeigte ja schon der ÖV-Test 2012 von umverkehR. Dort erklomm die Rhonestadt den dritten Rang, während sie sich im ÖV-Test 2006 noch mit Rang 20 hatte begnügen müssen.

Positive Tendenzen nicht nur in den Kernstädten

Nicht nur in der Romandie, sondern auch in den Deutschschweizer Agglomerationen sorgen nebst den Grossstädten einige suburbane Gemeinden für Lichtblicke im dichten Autowald. In Dübendorf und Dietikon (Agglomeration Zürich) oder Ostermundigen (Agglomeration Bern) beispielweise ist der Motorisierungsgrad in den letzten Jahren zurückgegangen. Ebenso in Riehen BS, Bottmingen BL oder Muri BE. Die Letztgenannten sind besonders erwähnenswert, da sie gemäss der Gemeindetypologie des Bundesamts für Statistik BFS zu den sogenannten einkommensstarken Gemeinden zählen und man dort eigentlich einen höheren Motorisierungsgrad erwarten würde.

Die genannten suburbanen und einkommensstarken Gemeinden weisen mehrere der folgenden charakteristischen Eigenschaften auf, die zur Erklärung ihrer sinkenden Motorisierungsgrade beitragen können: 1.) Die Gemeinden sind gemessen an ihrer Bevölkerungszahl relativ gross, sie haben meist mehr als 10ʼ000 EinwohnerInnen, womit sie als Stadt gelten. 2.) Die Gemeinden grenzen meist direkt an die Kernstadt ihrer jeweiligen Agglomeration an. 3.) Die Gemeinde und die Kernstadt sind baulich zusammenhängend, sodass die gemeinsame Gemeindegrenze im Begriff ist sich aufzulösen.

Die in unserem Sinne positive Entwicklung des Motorisierungsgrades in vielen Kernstädten und einigen suburbanen Gemeinden ist genügend stark, dass sich auch abnehmende oder zumindest stagnierende Zahlen für den gesamten jeweiligen Agglomerationsraum – also Kernstadt und umliegende Agglomerationsgürtelgemeinden zusammen betrachtet – ergeben.

Verkehrswachstum nicht naturgegeben

Anhand der abnehmenden Motorisierungsgrade in der Romandie und vielen Deutschschweizer Gemeinden lassen sich doch einige erfreuliche Thesen aufstellen. Die erfreulichen Tendenzen sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Es ist anzunehmen, dass die Wirtschaftskrise im Jahr 2008 mitverantwortlich ist für die vielen abnehmenden Motorisierungsgrade zwischen 2005 und 2010. Zumindest ist aber klar ersichtlich, dass Verkehrswachstum nicht naturgegeben ist, sondern bewusst oder unbewusst beeinflusst wird. Die positive Entwicklung in der Romandie deutet darauf hin, dass die Menschen durchaus bereit sind, das Verkehrsmittel zu wechseln, wenn das Angebot sie dabei «unterstützt», also wenn anstelle immer neuer Strassen der öffentliche Verkehr ausgebaut wird. Die generell tiefen Motorisierungsgrade in den Grossstädten lassen sich teilweise sicherlich auf die Wertvorstellungen ihrer Bewohnenden zurückführen, die sich ja bekanntlich von denjenigen der Landbevölkerung unterscheiden. Aufgrund der ebenfalls abnehmenden Motorisierungsgrade in grösseren suburbanen Gemeinden, die mit der Kernstadt baulich eng verwachsen sind, lässt sich eine weitere These aufstellen: Wenn die Menschen für ihre täglichen Bedürfnisse nicht mehr auf ein Auto angewiesen sind und/oder die Platzverhältnisse immer knapper werden, sind sie eher bereit umzusteigen. Beide Bedingungen sind geradezu charakteristisch für den urbanen Agglomerationsraum.

Zum Schluss darf man vielleicht verhalten optimistisch sein. Wer gut schaut, kann – immer noch in ziemlich weiter Ferne zwar – das Ende des Autozeitalters in den Städten erkennen!

Quellen: Bevölkerungszahlen: Bundesamt für Statistik BFS // Personenwagen-Bestand: Bundesamt für Verkehr ASTRA