Je mehr Tempo 30 in Städten und Dörfern zur Normalität wird, desto verbissener kämpft die Autolobby mit Einsprachen und Referenden dagegen. Es gelingt ihr, die Einführung der Verkehrsberuhigung zu verzögern, aufhalten konnte sie die Entwicklung jedoch nicht.

Jetzt will Ölbert Rösti aber in Trumpscher Manier mit einer Verordnung die Einführung von Tempo 30 massiv erschweren. Wir müssen Rösti stoppen und werden mit allen Mitteln gegen diesen Entscheid vorgehen.

Selbstbestimmung von Gemeinden und Städten bedroht

Der Bundesrat hat beschlossen, dass er Tempo 30 auf «verkehrsorientierten Strassen» – also allen grösseren Strassen, auch wenn sie mitten durch Quartiere gehen – massiv erschweren will. Dazu hat er eine Verordnung in die Vernehmlassung gegeben. Wenn das durchkommt, wäre die Signalisation einer reduzierten Geschwindigkeit nur mit einem aufwändigen und unnötigen Mehraufwand bei Städten und Gemeinden möglich.

Der Plan von Ölbert Rösti basiert auf der Motion von Peter Schilliger und seinen Mitstreitern von ACS, Gewerbeverband, strasseschweiz und autoschweiz. Auf grösseren Strassen durch Dörfer und Quartiere – den sogenannt verkehrsorientierten Strassen – würde fix Tempo 50 vorgeschrieben. Der Bundesrat will Tempo 30 jetzt zwar nicht komplett verbieten – erschwert aber die Einführung deutlich. Dass er dies auf Verordnungsebene tun will – und damit das Parlament und die Bevölkerung umgeht – ist schlechter Stil. Städte und Gemeinden würden in ihrer Kompetenz eingeschränkt, was dem Grundsatz des Föderalismus widerspricht. Das geht gar nicht! Wir wehren uns deshalb mit allen Mitteln gegen die Verordnung!

Abstimmungen in Städten und Kantonen

Im Kanton Zürich wurde am 30. November 2025 beschlossen, den Städten Zürich und Winterthur Tempo 50 vorzuschreiben und ihnen das Recht wegnehmen, eigenständig Tempo 30 einzuführen. Auch für alle anderen Gemeinden und Städte im Kanton Zürich würde es fast nicht mehr möglich, das Tempo auf Kantonsstrassen zu reduzieren.

Im Kanton Luzern will die SVP mit der «Tempo-50-Initiative» den Gemeinden vorschreiben, auf den grösseren Strassen Tempo 50 zu signalisieren, selbst wenn diese mitten durch Wohnquartiere gehen. Auch in den Kantonen Baselland und St. Gallen wurden von der Autolobby Initiativen oder Parlamentsvorstösse lanciert, um Tempo 50 vorzuschreiben oder die Einführung von Tempo 30 stark zu erschweren.

Gründe für Tempo 30

1. Weniger Kollisionen: Tempo 30 rettet Leben

Laut BFU könnten mit Tempo 30 ein Drittel aller schweren Kollisionen vermieden werden – jährlich rund 640 Schwerverletzte und 20 Todesfälle weniger. Niedrigere Geschwindigkeiten verkürzen Bremswege, reduzieren Unfallzahlen und -schwere deutlich und schützen besonders gefährdete Gruppen wie Kinder, Senior*innen und Fussgänger*innen.

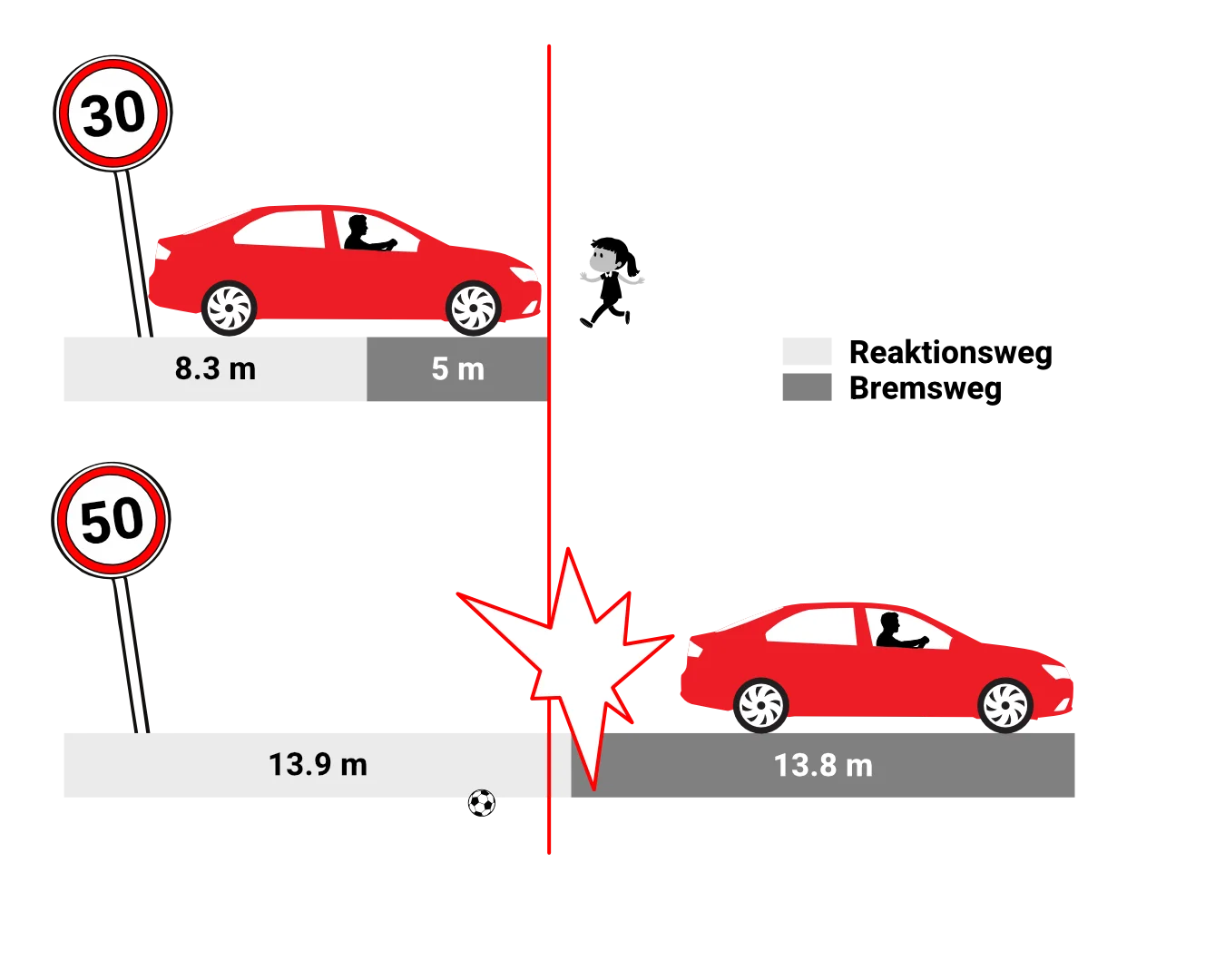

Durch die Einführung von Tempo 30 innerorts können laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ein Drittel der schweren Kollisionen und damit jährlich rund 640 Schwerverletzte und 20 Tote vermieden werden. Der Grund: Bei Tempo 30 halbiert sich der Bremsweg. Ein Auto steht nach etwa 13 Metern still, während es bei 50 km/h an diesem Punkt aufgrund der Reaktionszeit noch mit voller Geschwindigkeit unterwegs ist.

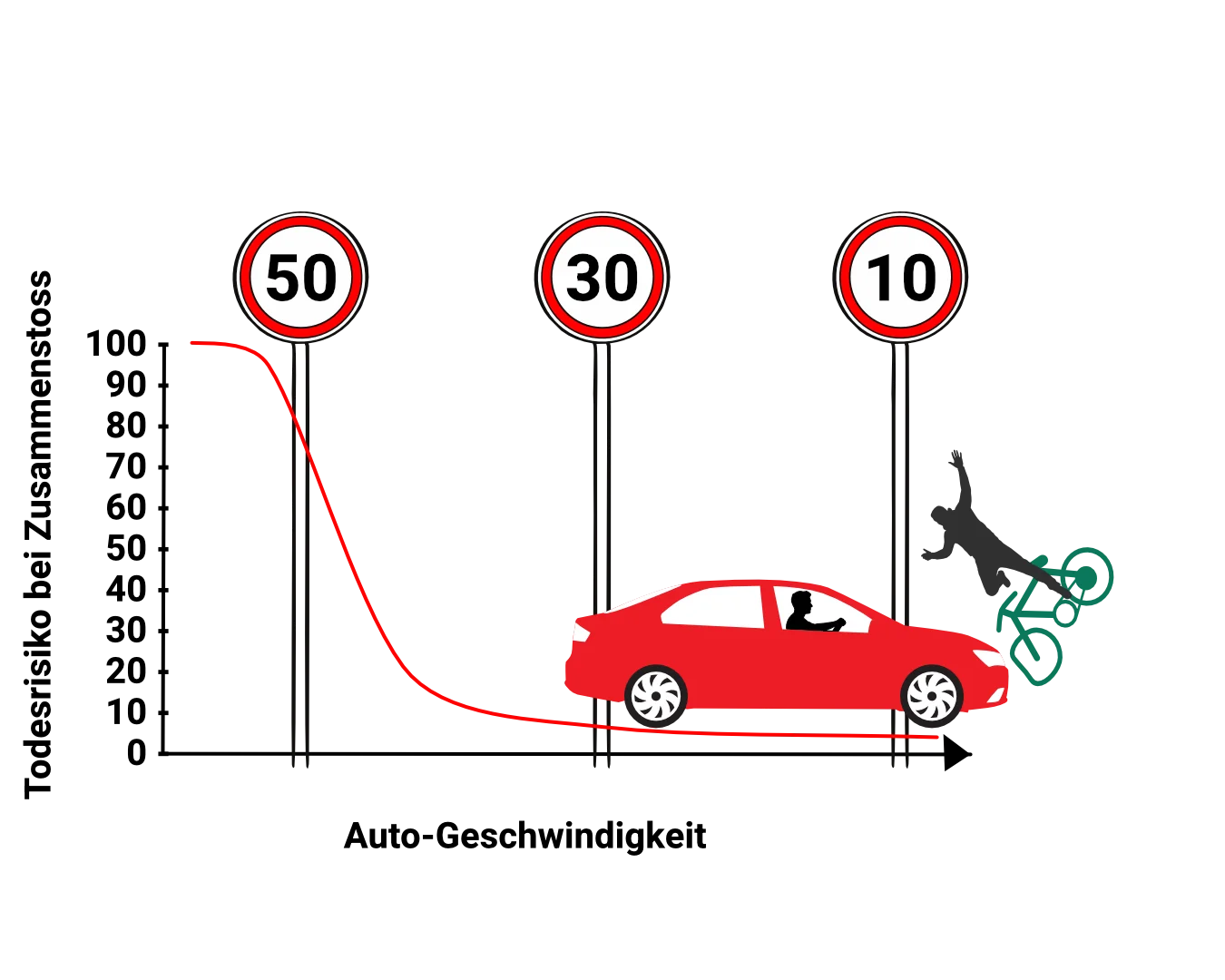

Je höher die Geschwindigkeit, desto gravierender sind die Unfallfolgen und das nicht linear, sondern überproportional steigend. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein*e Fussgänger*in beim Zusammenstoss mit einem Auto getötet wird, bei Tempo 50 sechsmal höher als bei Tempo 30.

Tempo 30 reduziert nicht nur die Schwere, sondern auch die Zahl der Unfälle: Bei niedrigerem Tempo müssen Autolenker*innen weniger Informationen pro Zeiteinheit verarbeiten und können so aufmerksamer reagieren. In Helsinki ist beispielsweise im Jahr 2024 keine einzige Person im Strassenverkehr ums Leben gekommen. Die «Vision Zero» wurde letztes Jahr nach 2019 erneut erreicht, als Hauptgrund dafür gilt auch in Helsinki die grossflächige Reduktion der Geschwindigkeit auf 30km/h.

Besonders betroffen von schweren Unfällen sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren sowie Senior*innen zwischen 80 und 90 Jahren. Während bei jungen Menschen meist leichte Verletzungen überwiegen, verunfallen ältere Personen deutlich häufiger schwer oder tödlich. Die Häufigkeit schwerer Verletzungen oder Todesfälle ist bei Menschen zwischen 80 und 90 Jahren viermal höher als bei 30- bis 50-Jährigen. Angesichts des wachsenden Anteils älterer Menschen bleibt die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fussgänger*innen eine wichtige Aufgabe.

Übrigens: In fast allen Altersgruppen verunfallen mehr Fussgängerinnen als Fussgänger – ausgenommen bei den Kindern.

2. Weniger Lärm: Tempo 30 schützt unsere Gesundheit

Tempo 30 senkt den Strassenlärm deutlich, verbessert Schlaf und Gesundheit und reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden. In der Schweiz ist Lärm jedes Jahr Mitursache von rund 500 Todesfällen – Tempo 30 ist eine der wirksamsten und kostengünstigsten Massnahmen dagegen.

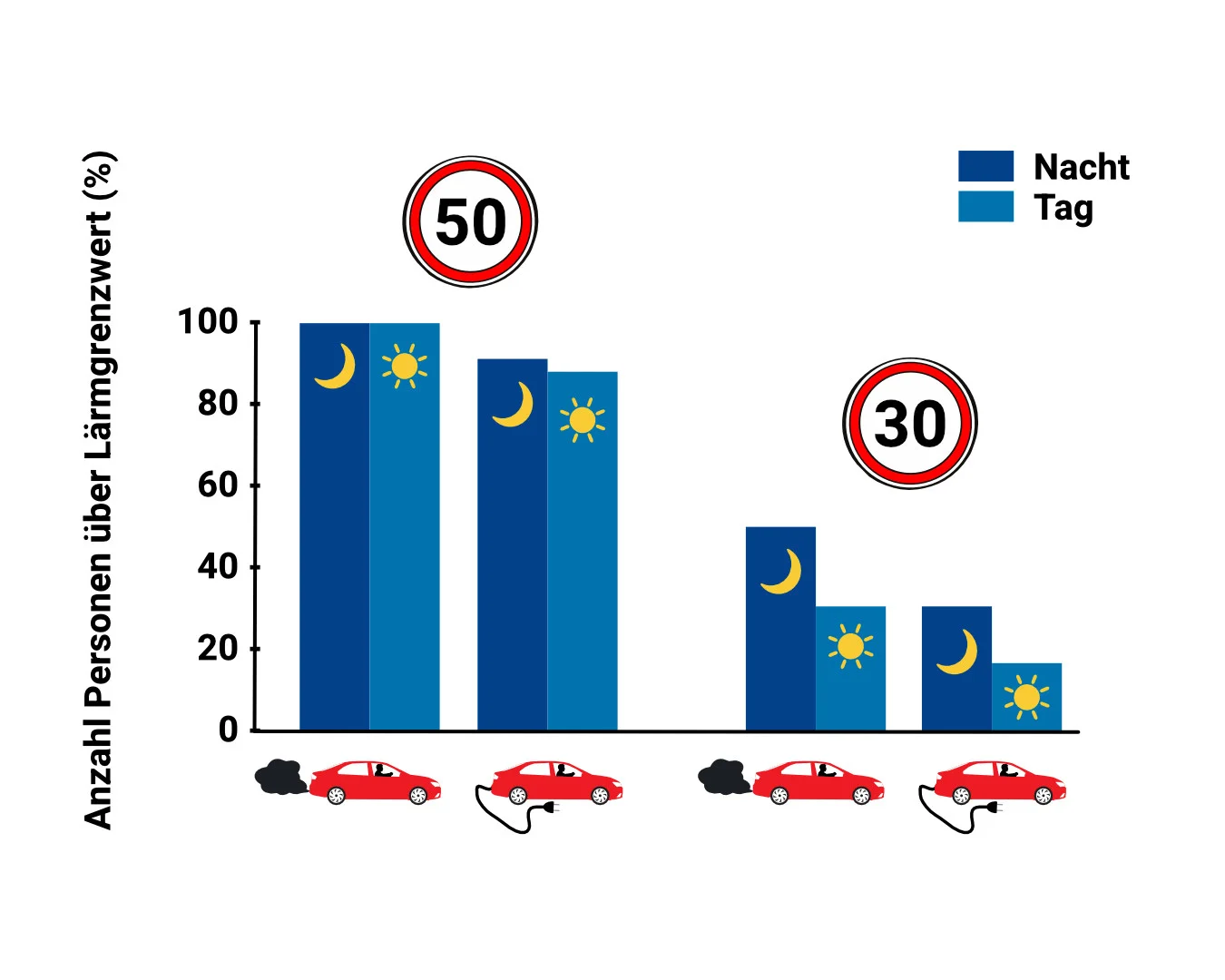

Der Strassenlärm sinkt mit Tempo 30 um bis zu 3 Dezibel. Das klingt wenig, entspricht aber einer gefühlten Halbierung der Verkehrsmenge. Besonders nachts werden die schlafstörenden Lärmspitzen deutlich reduziert. Genau diese sind für unsere Gesundheit besonders belastend, weil sie unsere Erholung verhindern und auf Dauer krank machen. Anders als unsere Augen können wir unsere Ohren nicht einfach schliessen. Jedes störende Geräusch versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft: Puls und Blutdruck steigen, Stresshormone werden ausgeschüttet. In der Stadt Fribourg ergab eine aktuelle Studie eine Lärmreduzierung von 0,6 dB bis 4,1 dB während des Tages (durchschnittlich 2,1 dB), was einer Verringerung des Verkehrsaufkommens um 40 % entspricht, und von 0,3 dB bis 3,4 dB während der Nacht (durchschnittlich 1,7 dB), was einer wahrgenommenen Verringerung des Verkehrsaufkommens um 30 % entspricht.

Dauerhafte Lärmbelastung erhöht nachweislich das Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Diabetes und auch psychische Erkrankungen. Laut Studien steigert ein Anstieg des durchschnittlichen Strassenlärms am Wohnort um 10 Dezibel – also eine gefühlt doppelt so hohe Lautstärke – das Suizidrisiko um 4 Prozent. Bereits tiefere Lärmwerte als bisher angenommen haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit. In der Schweiz ist Lärm bei rund 500 Todesfällen pro Jahr eine Mitursache und kostet das Land jedes Jahr rund 70'000 gesunde Lebensjahre.

Tempo 30 ist eine der wirksamsten, günstigsten und schnell umsetzbaren Massnahmen, um Verkehrslärm zu senken. Die zunehmende Elektrifizierung von Autos hilft ebenfalls – allerdings nur bis etwa Tempo 30. Bei höheren Geschwindigkeiten dominiert das Rollgeräusch, das unabhängig von der Antriebsart bleibt.

3. Kaum Einfluss auf den ÖV

Die Auswirkungen von Tempo 30 auf Bus und Tram sind minimal und mit gezielten Verbesserungen lässt sich der ÖV sogar beschleunigen.

Tempo 30 kann zu leicht längeren Fahrzeiten führen, der Effekt ist jedoch vernachlässigbar. In Fribourg beträgt die maximale zusätzliche Fahrzeit auf den betroffenen Linien +45 Sekunden bei einer Strecke von 28 Minuten (9,2 km). Zu den Hauptverkehrszeiten ist dieser Effekt praktisch nicht spürbar, da die Überlastung der Strassen durch den motorisierten Individualverkehr den ÖV deutlich stärker verlangsamt als Tempo 30. Mit einer besseren Steuerung der Lichtsignalanlagen, bei der der Autoverkehr zurückgehalten und der ÖV priorisiert wird, sowie mit Fahrbahnhaltestellen lässt sich die Fahrzeit gezielt verkürzen. So können die Auswirkungen von Tempo 30 nicht nur ausgeglichen, sondern oft übertroffen werden. Langfristig macht Tempo 30 das Autofahren in der Stadt weniger attraktiv, was den Verkehr reduziert und den ÖV beschleunigt. Zudem profitiert dieser von einem ruhigeren und gleichmässigeren Verkehrsfluss, der Verspätungen verringert. Die ÖV-Nutzer*innen hingegen profitieren zudem von erhöhter Sicherheit, geringerer Umweltbelastung sowie gesteigerter Aufenthaltsqualität durch Tempo 30.

4. Keine Nachteile für Notfallfahrzeuge

Tempo 30 hat kaum Auswirkungen auf Blaulichteinsätze: Dank der Gesetzesanpassung von 2023 und den Erfahrungen aus Städten wie Freiburg können Notfallfahrzeuge weiterhin schnell reagieren und ihre Einsatzzeiten zuverlässig einhalten.

Tempo 30 ist kein Hindernis für Blaulichtorganisationen, die Temporeduktion innerorts beeinträchtigt Notfalleinsätze kaum. Mit der Änderung des Strassenverkehrsgesetzes von 2023 wird bei der Beurteilung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit für Notfallfahrzeuge nicht mehr die Differenz zur signalisierten Höchstgeschwindigkeit bewertet, sondern allein die für den Einsatz angemessene Geschwindigkeit. Das bedeutet: Polizei-, Feuerwehr-, Sanitäts- oder Zollfahrzeuge können weiterhin schnell und sicher reagieren, ohne dass die Fahrer*innen sofort hohe Bussen kassieren.

Erfahrungen aus Schweizer Städten bestätigen zudem, dass Tempo 30 keine negativen Einflüsse auf Notfalleinsätze hat. In Fribourg zum Beispiel gilt seit November 2023 auf rund 60 Prozent der innerstädtischen Strassen Tempo 30, auch auf mehreren Hauptstrassen. Laut Kantonspolizei und Feuerwehr konnten bisher alle Notfälle innerhalb angemessener Zeiten bewältigt werden. Entscheidend für die Einsatzzeiten ist vor allem die Verkehrsdichte: Bei starkem Verkehr wirkt sich die Temporeduktion kaum aus, bei leeren Quartierstrassen können sich die Fahrzeiten um etwa 30 Sekunden pro Kilometer verlängern. Auf Hauptstrassen bleibt der Unterschied minimal.

5. Kein relevanter Einfluss auf Durchfahrtszeit

Tempo 30 verlängert Fahrten innerorts nur minimal, verbessert aber den Verkehrsfluss und reduziert Stop-and-Go, wodurch der Verkehr insgesamt ruhiger und oft effizienter wird.

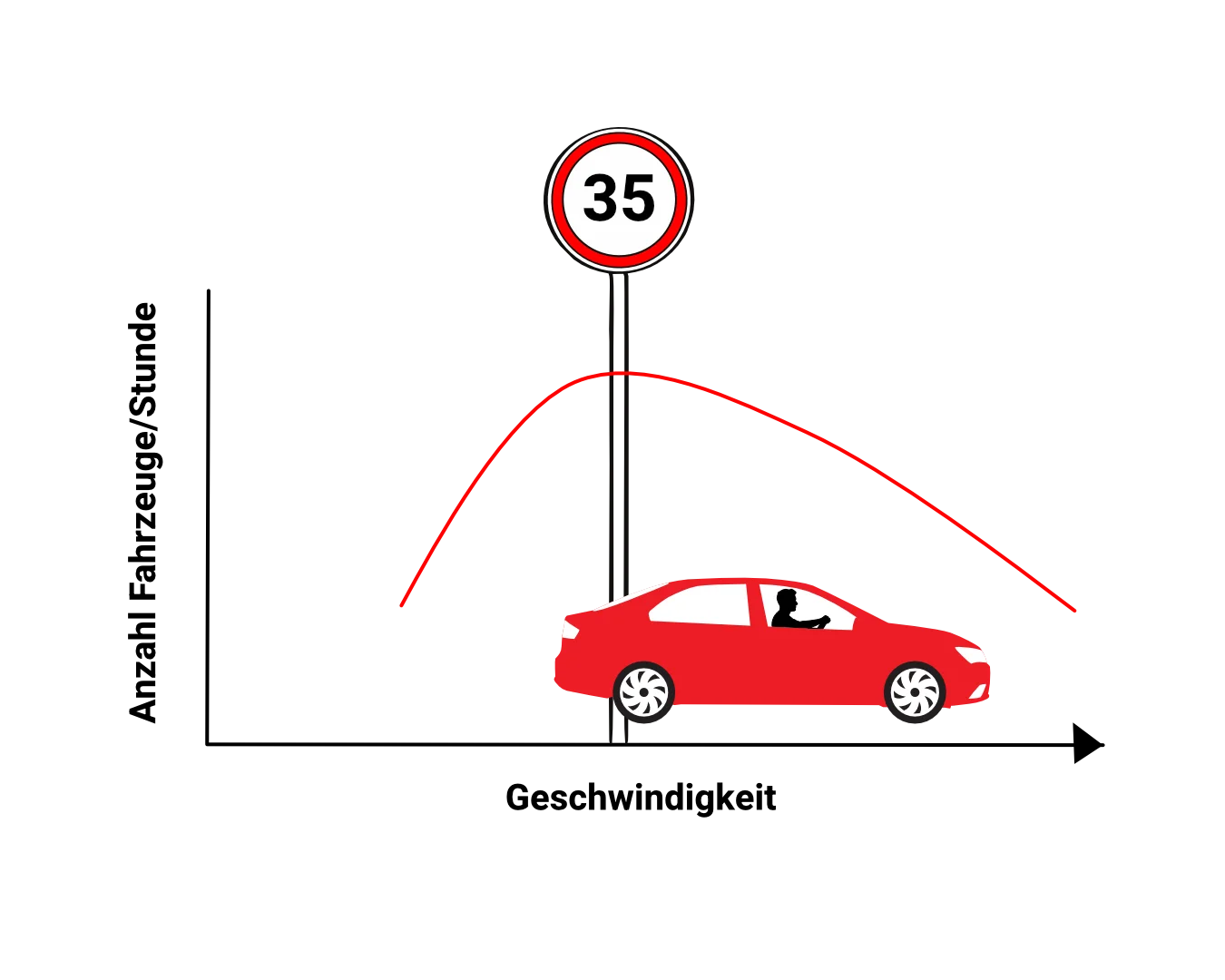

Tempo 30 verlangsamt den Verkehr nicht spürbar, sondern sorgt vielmehr für einen ruhigeren und gleichmässigeren Verkehrsfluss. Die Einführung von Tempo 30 innerorts hat kaum Einfluss auf die effektive Reisezeit. Tagsüber steht man bei Tempo 50 bestenfalls etwas früher am nächsten Lichtsignal, während auf gewissen Strassen wie der Seftigenstrasse in Wabern oder der Schwarzenburgstrasse in Köniz die Durchfahrtszeit mit Tempo 30 sogar kürzer ausfällt, weil der Verkehr gleichmässiger ist. Auch andere Beispiele bestätigen dies: In Fribourg verlängerte sich die Fahrt auf einer 8,5 km langen Strecke nach der Einführung von Tempo 30 nur um 2 Minuten und 33 Sekunden, in Bologna auf 10 km um 1 Minute und 25 Sekunden. Entscheidend für die Reisezeit sind nicht die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, sondern Kreuzungen, Lichtsignale, Fussgänger*innenquerungen und Stop-and-Go-Situationen. Tempo 30 wirkt genau dort oft positiv, indem es den Verkehr verstetigt, Wartezeiten reduziert und für eine rücksichtsvollere Koexistenz aller Verkehrsteilnehmenden sorgt. Innerorts liegt die maximale Leistungsfähigkeit von Strassen ohnehin bei rund 30 bis 35 km/h – mit Tempo 30 stockt der Verkehr daher meist weniger als bei 50 km/h.

6. Kein Ausweichverkehr in den Quartieren

Tempo 30 auf Hauptstrassen führt nachweislich nicht zu Ausweichverkehr in die Quartiere, da die Strassen ihre Funktion als wichtigste Routen behalten und durch clevere Verkehrsplanung gezielt entlastet werden.

Die Einführung von Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen führt nicht zu mehr Ausweichverkehr in die Quartiere. Eine Studie des Bundesamts für Strassen (ASTRA) sowie das Merkblatt der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI) kommen zum Schluss: «Es ist kein dokumentierter Fall bekannt, bei dem aufgrund einer Reduktion von T50 auf T30 auf einer HVS unerwünschter Ausweichverkehr in die Quartiere aufgetreten ist.» Der Grund liegt in der beibehaltenen Netzhierarchie: Verkehrsorientierte Strassen bleiben auch mit Tempo 30 vortrittsberechtigt und damit die attraktivste Route. Hinzu kommt, dass kluge Verkehrsplanung mit Massnahmen wie Einbahnstrassen, gezielter Signalisation und baulichen Eingriffen den motorisierten Verkehr zuverlässig auf den Hauptachsen hält. Entscheidend für Ausweichverkehr sind andere Faktoren wie hohes Verkehrsaufkommen, viele Lichtsignale oder schlecht abgestimmte Knotenpunkte. Zudem schreibt das Umweltschutzgesetz klar vor, dass der motorisierte Verkehr zu kanalisieren ist (§13 Abs. 5 lit. b). Tempo 30 steht dieser Pflicht nicht im Weg – im Gegenteil: Es verbessert die Sicherheit und die Verkehrsqualität auf den Hauptachsen, ohne die Quartiere zusätzlich zu belasten.

7. Weniger Emissionen

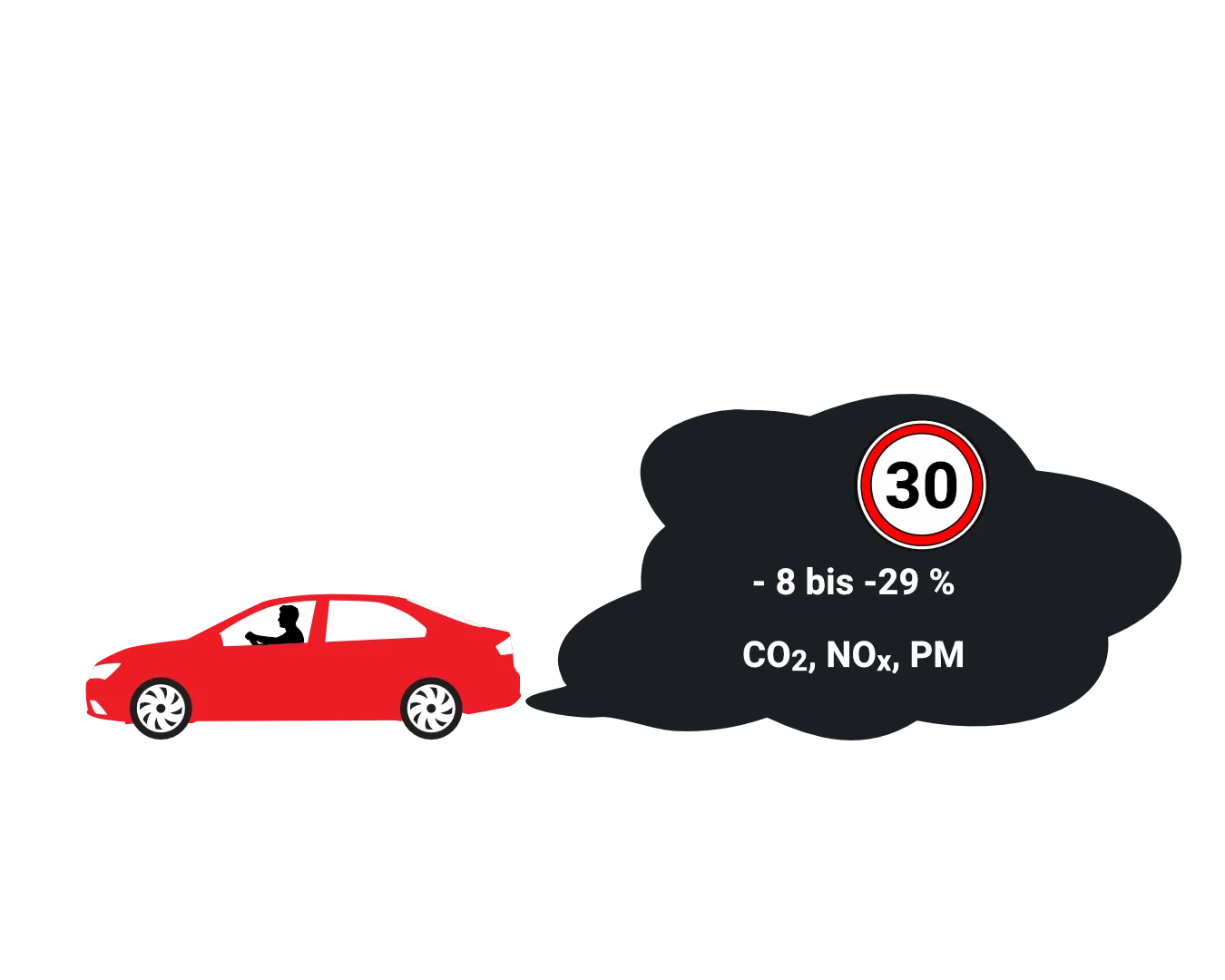

Tempo 30 senkt den Treibstoffverbrauch und die Emissionen deutlich – im Schnitt um 7 % beim Benzin und 18 % bei CO₂, NOx und Feinstaub – und verbessert durch ruhigeren Verkehrsfluss und weniger Stop-and-Go nachhaltig die Luftqualität.

Eine Analyse von 18 untersuchten Städte in Europa zeigt mit der Einführung von Tempo 30

eine Verringerung des Benzinverbrauchs um 7 %, sowie eine durchschnittliche Verringerung der Emissionen (CO2, Stickstoffoxide sowie Feinstaub) um 18 %. Dabei waren Berlin mit -29% und Graz mit -25% an der Spitze. Der geringere Benzinverbrauch entsteht, weil aufgrund von häufigem Anhalten und Anfahren weniger Energie für die Beschleunigung benötigt wird. Die Feinstaubbelastung sinkt, denn bei Tempo 30 wird weniger Staub aufgewirbelt und der Reifenabrieb ist geringer. Die Herausforderung besteht daher darin, die Intensität dieser Beschleunigungsphasen zu begrenzen (Begrenzung der zulässigen Geschwindigkeiten) und das Fahrverhalten zu beruhigen; eine bessere Kanalisierung des Durchgangsverkehrs auf bestimmte Achsen bei der Neuorganisation der Verkehrspläne für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen trägt insbesondere dazu bei. In anderen Städten ist der Effekt geringer, doch durch einen ruhigeren Verkehrsfluss werden Stop-and-Go-Verkehr und starke Motorbeschleunigungen verringert, was die Luftqualität insgesamt verbessert. Zusätzliche Vorteile entstehen, weil mehr Menschen zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind, was den motorisierten Verkehr reduziert und die Emissionen so zusätzlich senkt.

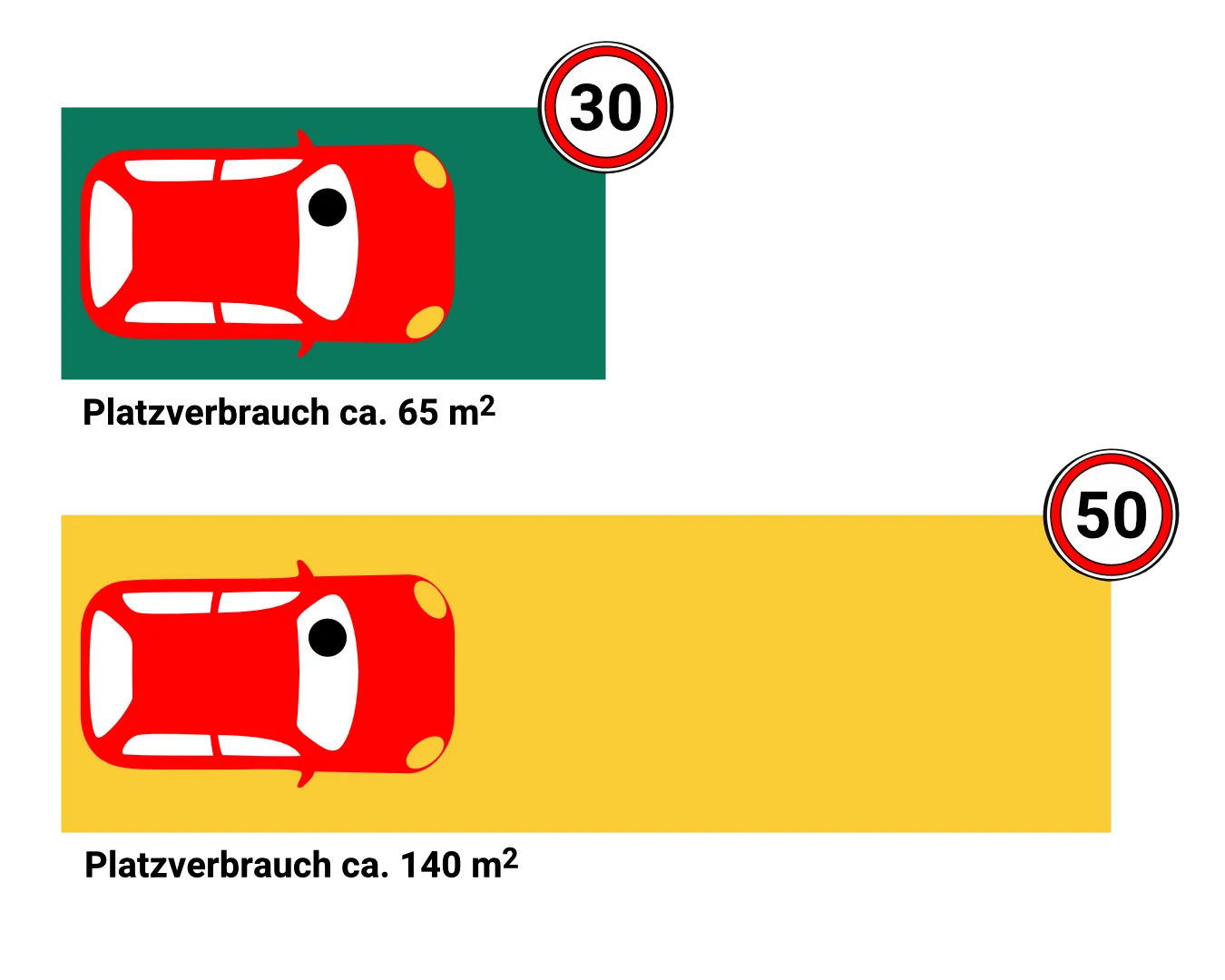

8. Tempo 30 schafft Platz

Tempo 30 spart Strassenfläche und schafft Raum für Velowege, Grünflächen und soziale Nutzungen – so wird die Stadt sicherer, grüner und lebenswerter.

Mit Tempo 30 lässt sich wertvoller Stadtraum zurückgewinnen. Strassen können schmaler gebaut werden, ohne dass Sicherheit oder Verkehrsfluss darunter leiden. Statt 6,80 m Fahrbahnbreite bei Tempo 50 genügen bei Tempo 30 beispielsweise 6,10 m. Auch die notwendigen Abstände zwischen Autos sind deutlich geringer, was den Platzbedarf des fliessenden Verkehrs massiv reduziert. Strassen, die für Tempo 30 gestaltet sind, benötigen insgesamt weniger als die Hälfte der Fläche, die bei Tempo 50 nötig wäre.

Der so frei werdende Raum eröffnet vielfältige Chancen: Breitere Trottoirs, sichere Velowege, Bäume und Grünflächen machen die Stadt lebenswerter und tragen zu einem besseren Klima sowie mehr Biodiversität bei. Gleichzeitig können ehemals vom Autoverkehr beanspruchte Flächen für soziale Nutzungen zurückgewonnen werden, etwa für Cafés, Spielplätze, Sitzgelegenheiten oder Begegnungszonen.

9. Alle lieben Tempo 30

Tempo 30 fördert soziale Kontakte, erhöht Aufenthaltsqualität und Sicherheit und sorgt dafür, dass Kinder und Erwachsene vermehrt draussen spielen und sich begegnen. Gleichzeitig senkt es den Lärm und steigert das Wohlbefinden der Anwohnenden.

Tempo 30 verwandelt Strassen in Orte des Lebens statt des Durchrasens. Studien aus der Schweiz zeigen: Auf Tempo-30-Strassen gibt es deutlich mehr und intensivere Kontakte zwischen Nachbar*innen als auf Tempo-50-Strassen. Die geringere Geschwindigkeit verringert die Trennwirkung von Strassen und erleichtert das Überqueren für Kinder, Fussgänger*innen und Velofahrende. So entsteht mehr Raum für Begegnung, soziales Leben und eine flexible Stadtgestaltung, die verschiedenen Verkehrsmitteln und neuen Nutzungen Platz bietet.

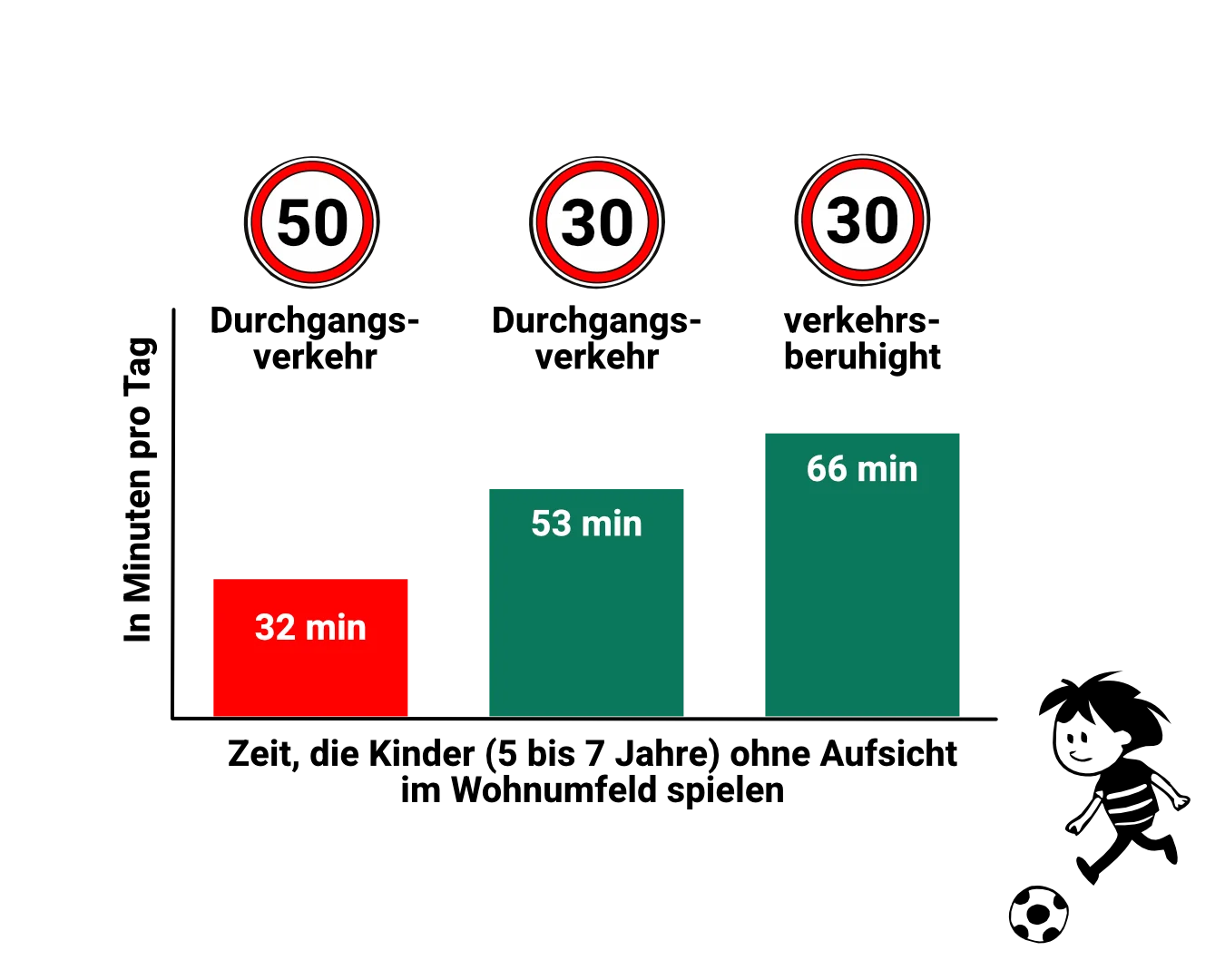

Laut einer Untersuchung in Baden-Württemberg spielen auf Tempo-30-Strassen über die Hälfte bis zwei Drittel der Kinder ohne Aufsicht im direkten Wohnumfeld– bei Tempo 50 ist es nur ein Drittel. Erwachsene verweilen ebenfalls länger draussen und sprechen häufiger mit anderen.

Zudem reduziert Tempo 30 den Strassenlärm und steigert das Sicherheitsgefühl, was Wohnen, Einkaufen und Begegnungen angenehmer macht. Knapp 80 % der Anwohnenden an Tempo-30-Strassen oder in Begegnungszonen empfinden die geltende Geschwindigkeit als genau richtig. An Tempo-50-Strassen wünscht sich hingegen ein Drittel bis die Hälfte der Befragten eine Temporeduktion.